«Любая эволюция предполагает несовершенства. Это естественно»

Ученые работают по договору с обществом, но заранее понять, чья работа принесет обществу пользу, невозможно, так что обществу надо кормить много ученых. А вот кого кормить точно не надо — так это лжеученых, и для этого действует «Диссернет». Об этом и о своей собственной научной работе рассказывает Михаил Гельфанд, доктор биологических наук, кандидат физико-математических наук, профессор, вице-президент по биомедицинским исследованиям Сколковского института науки и технологий.

Михаил Гельфанд. Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— Михаил Сергеевич, вы часто читаете публичные лекции, ходите к популярным блогерам, даете много интервью. Почему вы этим занимаетесь?

— Тут ответ простой: я этим занимаюсь, потому что мне это нравится. Есть несколько тем, которые меня интересуют, и при этом они не являются моей непосредственной, профессиональной работой. Хороший способ за ними следить — это читать популярные лекции, например про неандертальцев. Я очень люблю эту тему, у меня самого есть про них какие-то полторы работы, хотя далеко не из самых важных. Это был короткий ответ «на отвяжись».

С другой стороны, это часть общественного договора между учеными и обществом. Общество содержит ученых. Часто говорят, что наука делается на государственные деньги — это неправда, никаких государственных денег не бывает. Государственные деньги — это деньги, которыми налогоплательщики доверили государству распоряжаться в целях общего блага. Разные государства это делают с разной степенью успешности. Но в любом случае науку мы делаем на те деньги, которые заработали люди, непосредственно создающие материальные блага. Надо этим людям объяснять, на что их деньги были потрачены, почему это интересно, почему это полезно.

«Мы скидываемся на науку вообще»

— То есть просветительская деятельность — это отчет перед налогоплательщиками?

— По большому счету да, но это не то чтобы отчет. Я рассказываю не то, что я сделал, не отчитываюсь о своей работе. Задача стоит шире: научное сообщество время от времени должно рассказывать обществу, чем оно занимается в целом. И смысла в этом два. Первый — это опять-таки исполнение своей части этого общественного договора. А второй — чисто пропагандистский, в интересах науки. Потому что если этого не делать, то в какой-то момент какой-нибудь труженик, который создает машины или землю пашет и растит на ней хлеб, скажет: «А зачем я, собственно, должен этих дармоедов содержать?»

Есть безумно вредное высказывание, которое приписывается кому-то из советских физиков, что наука — это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. В этом высказывании неверно все. Во-первых, нет никакого государственного счета, а есть общественные деньги. А во-вторых, ну да, люди этим занимаются, потому что им это интересно, иначе это плохие ученые. Но при этом наука как общественный институт — вещь страшно полезная.

Есть известная городская легенда: британский премьер-министр спросил Майкла Фарадея о том, какова польза его электромагнитных волн, а тот ответил: «Однажды вы обложите их налогами». Никогда не известно заранее, что выстрелит из сделанного фундаментальной наукой. Но в целом ясно, что выстреливает очень мощно.

— Если ничего не делать, то...

— Если ничего не делать, то этого не будет происходить, в итоге лекарств не будет, сотовых телефонов любимых не будет — ничего не будет.

Машина переводит машину

Статью «Корчеватель: алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности», которую написала разработанная в MIT программа-генератор квазинаучных англоязычных текстов SCIgen, перевел разработанный в ИППИ машинный переводчик, и в 2008 году опубликовал «Журнал научных публикаций докторантов и аспирантов», входивший тогда в список ВАК.

Но это нетривиальная мысль. Концепция общего блага вообще очень трудно объяснима, как и идея, что то, на что мы все скидываемся, наверное, будет полезно, хотя нам никто не может сказать заранее, что именно будет полезно. Поэтому мы скидываемся на науку вообще, а не на конкретные исследования, и поэтому бессмысленны всякие списки «прорывных направлений». По-моему, этим надо заниматься, это надо объяснять.

— Зачем просвещать — понятно. Но вы же еще занимаетесь борьбой с лженаукой и мракобесием разных сортов, в соответствующей комиссии РАН состояли?

— Я состоял в комиссии РАН по противодействию фальсификациям научных исследований. Меня рановское начальство оттуда мягко выпилило за плохой характер и чрезмерную активность; перевели в комиссию по популяризации науки. То есть первая как будто была против всего плохого, а вторая — за все хорошее. А еще была комиссия по лженауке, вот в ней я не состоял никогда. Сейчас мы говорим про лженауку?

— Да, про антиваксеров, противников ГМО и погромщиков вышек 5G.

— Во-первых, это часть того же самого общественного договора. Если ты видишь, что человека подталкивают к пропасти, то, вообще говоря, достойный гражданский поступок — объяснить ему это и по возможности пресечь. Эти люди вредны по-разному. Противники ГМО вредны тем, что они тормозят прогресс и экономику, а, скажем, гомеопаты вредны тем, что они сподвигают людей не лечиться, и люди умирают без надлежащего лечения, не говоря уже о том, что кучу денег тратят на ерунду. Антиваксеры паразитируют на общественном договоре — действительно, если все остальные привиты, то можно не прививаться: все равно заразиться не от кого. А от прививок действительно бывают осложнения, и хочется их избежать. Но как только непривитых становится много, возникают эпидемии, кори, например. И люди, которым по каким-то медицинским причинам прививаться действительно нельзя, оказываются под угрозой.

Это одна часть.

Вторая часть — это то, что связано с клерикализмом. Это некоторая защитная реакция науки на то клерикальное давление, которое в России чувствуется довольно сильно. Из свеженького — то, что сейчас происходит с «Троицей» Рублева или со средствами для прерывания беременности,— это пример прямого клерикального вмешательства в общественную жизнь, причем очень жесткого. В биологии до некоторой степени подобное ощущается тоже, но хотя бы про эволюцию пока что разговаривать не запрещено.

Бывают очень разные священники. Бывают и такие, с которыми действительно интересно разговаривать про биологию: они с чем-то соглашаются, с чем-то не соглашаются, но они не несут очевидной ерунды. А бывают классические ортодоксы и неклассические креационисты. Но там другое, там разговаривать бесполезно, но можно объяснять, опять-таки обществу, в чем эти ребята не правы. Тут надо очень точно выражаться, потому что борьба с клерикализмом — это не есть борьба с религией. Религию каждый волен исповедовать, какую хочет. Есть замечательные биологи — верующие, причем даже биологи-эволюционисты. Но не надо смешивать одно с другим. Не надо в церкви читать лекции по теории эволюции, но и не надо читать про божественное происхождение в университете. Кесарю — кесарево.

«Мало ли где полная хрень публикуется»

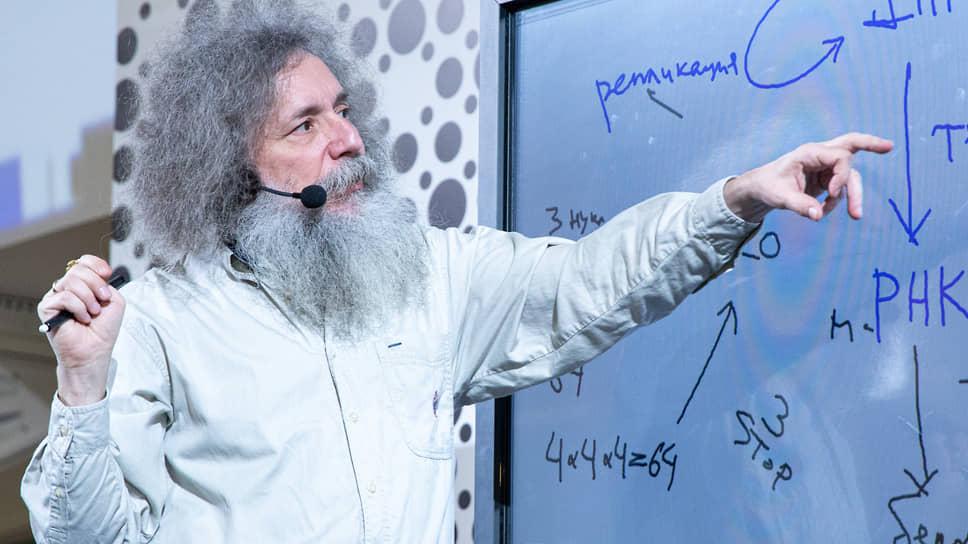

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— А деятельность «Диссернета» на что направлена?

— То, что связано с «Диссернетом» — это борьба не с мракобесием, а с жульничеством. Например, я не хочу, чтобы меня лечил доктор, который пойман на вранье, и я вообще не хочу, чтобы он был уважаемым доктором. Отношения пациент—доктор предполагают довольно высокую степень доверия, а если человек пойман на вранье, то он этого доверия не заслуживает. Я хочу, чтобы этот человек был дисквалифицирован, пострадал репутационно. Чтобы было известно, что он лишен степени, поэтому все, что им написано, автоматически должно подвергаться сомнению.

Вообще, в научных текстах работает презумпция доверия. Когда я читаю статью, я понимаю, что автор может ошибаться, но я не предполагаю, что он мне сознательно врет. Но в отношении некоторых людей эта презумпция доверия действовать не должна.

— Вы же с «Диссернетом» не только лишали научных степеней отдельных людей, но и целые советы закрывали.

— Да, есть фабрики, где это поставлено на поток. Мой любимый пример — это диссовет Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, председателем которого был академик Лео Антонович Бокерия. Этот совет годами штамповал туфту. Абсолютную туфту. И он сейчас закрыт.

— Это была такая фабрика лжецов?

— Приличные люди тоже, наверное, там защищались — и мне на самом деле очень жалко приличных людей, которые защищали вполне достойные диссертации, потому что теперь оказалось, что они замазаны тем же дерьмом.

Такие диссоветы — вещь, которую легко ловить. Это такая низко висящая вишенка, там систематически практиковалось прямое списывание текста диссертаций, обычно с подтасовкой результатов. Они довольно долго сопротивлялись: Лео Антонович был членом президиума ВАК, а закрыть диссовет, председателем которого является член президиума,— это сильное действие.

Ну а дальше... Я слышал заметное количество историй про медицинские практики в этом центре, которые не являлись оптимальными для пациентов. Я недостаточно компетентен как медик, чтобы это оценивать,— я пересказываю. Но оказывается, что это довольно яркий симптом: если в медицинском учреждении имеется диссовет, который штампует липу, то там и лечат тоже… своеобразно. Что неудивительно — как может быть иначе? На осинке не растут апельсинки, да?

Часто медицинская диссертация воспринимается как формальность, «зато он хороший хирург». Но даже если доктор лечит прилично, такое нигилистическое отношение к научной честности, к тому, что нельзя подделывать данные,— оно будет сказываться на клинических испытаниях, взаимодействии с фармкомпаниями, клинических рекомендациях…

— И правда, не растут. А где вы находите время и наукой заниматься, и такие вот битвы вести?

— Частично это, конечно, просто способ прокрастинации. Когда мне лень делать что-нибудь содержательное, я отбираю ученые степени. Вроде как и при деле.

— Одно дело скрупулезно доказывать списанность диссертаций, а другое — заниматься разоблачительством с помощью, так скажем, пранков. Вот ваш пранк с Дребятиной, он...

— Это не мой. Мой был «Корчеватель», уже давно, еще в 2007 году. Я тогда много потратил времени, и я этой историей горжусь, она стала мемом, в «Википедию» попала. Сейчас, когда хотят сказать гадость про научную статью, говорят: «Это Корчеватель». Это действительно мой вклад в организацию науки.

Там я, как мне кажется, сделал вполне журналистски содержательную работу, потому что я нашел следы человека, который организовал этот «Журнал научных публикаций докторантов и аспирантов», на сайтах разных университетов; понял, как он рекламировал свой журнал. Это заняло дня три.

— Нужно ли ученым тратить столько времени на подобные обличительные пранки?

— Случай с «Корчевателем» и этим журналом потом подробно и довольно долго обсуждался. Должен ли ученый играть в такие игры вообще? Мой основной довод был такой, что это яркий и красивый кейс. Альтернативой этому подходу является написание тонн заявлений про то, что этот журнал плохой. Ну, публикуется там полная хрень — ну, хорошо, мало ли, где хрень публикуется. У того журнала тоже были все внешние признаки научного журнала, и редколлегия у него была, между прочим, из профессоров Высшей школы экономики.

— Да и писать заявления — это скучно.

— Вот! Это скучно и в данном случае это непродуктивно — а вот заявления о лишении степени удовлетворяются примерно в 3/4 случаев. Там же не просто один этот журнал закрыли, а стало ясно, что есть целая культура таких журналов. Стартовала некоторая содержательная дискуссия: а как мы вообще отличаем хорошие журналы от плохих.

Ученый бредогенератор

Д. А. Дребятина — псевдоним автора анонимного Telegram-канала NeuroMetric, под которым он в 2021 году подал сгенерированные бредогенератором «Яндекса» тезисы на Научную конференцию МФТИ в тематическую секцию, организованную Институтом нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (ИНБИКСТ), научный руководитель которого член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук. Сгенерированные тезисы доклада под названием «Диалектическая оценка представлений об эрудиции субъекта в математической теории когнитивного анализа» успешно прошли двойное рецензирование, были приняты на конференцию и опубликованы в сборнике ее трудов, который находится в открытом доступе.

Вот ты защищаешь диссертацию, ты должен опубликовать две статьи в приличном журнале. В Сколтехе это две статьи в журналах с импактом выше тройки, причем в одной из них — первым автором. Правила ВАК мягче. В университетах, которые сами могут присуждать степени, критерии разнятся. Но тем не менее эти журналы не должны быть помойкой, да? Так вот, обсуждение того, что собой представляет список ВАК, как он формируется и почему туда попадает такое, началось примерно тогда, во времена «Корчевателя». Я не знаю, послужил ли он стартовым камушком или это просто совпадение.

Тот журнал, между прочим, не умер. Я потом делал post scriptum, смотрел, что с ним стало через год. Хотя журнал перестал котироваться и его выпилили из списка ВАК, поток публикаций не уменьшился. То есть поток людей, которые платят деньги за то, чтобы там опубликоваться, меньше не стал.

«Гиена охотится при луне. Или без»

— Получается, просвещением вы занимаетесь, потому что вам просто нравится, научными пранками, борьбой с мракобесием и лжецами — в порывах прокрастинации…

— Я всем занимаюсь, потому что мне это нравится. Чем мне не нравится, я тем не занимаюсь.

—…но большую часть времени вы все же занимаетесь непосредственно наукой?

— Еще я занимаюсь административной деятельностью, и это как раз то, что мне не безумно нравится, но... там выбора особенно нет. Но я считаю, что все-таки основное, что я делаю,— это наука.

— Как раз хотел поговорить про ваши последние научные работы. У меня сложилось впечатление, что они подрывают устоявшиеся правила биологии, которые описаны во всех современных учебниках. Но вот теперь будто бы этих законов становится все меньше и меньше. Останется ли в будущем от них хоть что-нибудь?

— Про это Миша Молдован (ученик Михаила Гельфанда.— «Ъ-Наука») очень хорошо написал: биология вообще состоит из исключений. Похоже, что многие исключения в эволюции появляются и потом не исчезают. И что если бы мы занимались биологией через миллиард лет, то основ было бы меньше, а исключений больше.

Есть чудесная книжка — я по ней сдавал кандидатский минимум в свое время — Александра Сергеевича Спирина про рибосомы и биосинтез белка, классический учебник. И было у этой книги два издания: первое в местной типографии Пущинского научного центра, а второе уже в издательстве «Высшая школа». И там был раздел, который назывался «Инициация без компонентов инициации». И к этому разделу был эпиграф, я помню наизусть: «Гиена. Хищный зверь. Охотится ночью только при луне. А если луны нет, то без».

В том издании, которое было в издательстве «Высшая школа», был просто эпиграф, непонятно откуда взявшийся. А в первом издании, пущинском, было примечание: «Из энциклопедии одной из африканских стран, цитируется со слов академика Александрова» (видимо, в «Высшей школе» решили, что оно политически некорректно). Это тоже про то, что большинство общих утверждений в биологии имеет контрпримеры.

— Как с вашими инфузориями, у которых оказался генетический код вовсе не такой, какой должен быть согласно правилам из учебников?

— Ну, да, генетический код, конечно, универсальный, но вот он не совсем универсальный.

— Триплетный, но не триплетный.

— Триплетный, но стоп-кодоны иногда не стоп-кодоны, а кодируют что-нибудь еще. Кодон должен кодировать только одну аминокислоту, да вот нет: он может кодировать и аминокислоту, и стоп. А может и две разные аминокислоты кодировать. Оказывается, что таких исключений очень много.

Бывают супрессорные тРНК, у которых антикодоны длиной в четыре нуклеотида, если я правильно помню свой кандидатский минимум: они действительно узнают четверки там, где случились мутации — вставки нуклеотида, и, соответственно, эти мутации подавляют. Но это редкая и довольно специальная история.

У наших инфузорий рибосома доезжает до стоп-кодона, сдвигается на один нуклеотид, игнорирует стоп-кодон и продолжает транслировать дальше. В итоге получается, что на четыре нуклеотида, причем в определенном контексте, вставлена одна аминокислота. Это нестандартный механизм, но работает это как четверной кодон: три, три, три, потом четыре нуклеотида — вставляем аминокислоту, которая соответствует последним трем; первый, потому что это просто сдвиг, как бы пропускаем. А потом опять читаем по три. Если смотреть формально, как таблицу пересчета, то это четверной кодон, потому что, в отличие от похожих ситуаций, так происходит всегда, если такой стоп оказался в нужном контексте.

— У меня воображение рисует образ дороги, на которой машины постоянно останавливаются чуть дальше стоп-линии… Но ведь суть этой работы в том, что на этот феномен впервые посмотрели в эволюционном ключе?

— Да. Это на самом деле очень хорошая работа, ее делали замечательные люди. Идея родилась из разговора с Павлом Барановым, у него лаборатория в Ирландии, и у него уже были исходные экспериментальные данные. А придумывали формулы и писали программы мой аспирант в Сколтехе Миша Молдован, он сейчас в Гарварде, и студентка МГУ Соня Гайдукова, которая теперь в Бостонском университете. В силу разных последних событий они решили переехать.

То, что четверной кодон существует, Павел уже знал без нас, это чисто экспериментальный факт. А Соня с Мишей вычислительно показали, что этот феномен — результат нейтральной эволюции, это просто ошибка, которая не настолько вредна, чтобы отбор ее замечал.

Это поучительно, потому что про все такие странности обычно пытаются придумать, зачем же эволюция такое сотворила: объяснения строятся на том, что это полезно, и поэтому положительный отбор это закрепляет. Но похоже, это не так — это просто ошибка, которая не очень мешает, потому что уже появился механизм проскальзывания, чтобы ошибку нивелировать.

И похоже, что подобных историй в биологии много. Наша с Мишей предыдущая работа про редактирование матричных РНК у осьминогов — примерно про то же, но в другом порядке: полезная мутация еще не произошла, а механизм, который ее имитирует, уже работает.

— Получается, что это такой код, в котором одновременно и баги, и алгоритмы, как эти баги обходить?

— Да. Есть простые случаи, когда баг исправляется просто возвращением в исходное состояние. Но похоже, что в эволюции часто случается как в бюрократических системах. Вот появляется чиновник, который косячит,— что вы делаете? Вы нанимаете чиновника, который следит, чтобы этот чиновник не косячил, и за ним исправляет. Когда их оказалось уже двое, то все, ни одного из них нельзя трогать, ситуация замораживается. Но она несмертельна для организации, потому что наружу косяков выходит не очень много. Просто вместо того, чтобы их с самого начала не делать, вы сначала делаете, а потом исправляете.

Похоже, что таких историй больше, чем привычно думать. Наша работа интересна тем, что все это не осталось на уровне общетеоретических разговоров, а нам удалось арифметически рассчитать и показать.

«В эволюции верховного программиста нет»

Фото: фото Александра Мехоношина / Президентский центр Б.Н. Ельцина

— Получается, ваши последние работы про… несовершенство мира, и принципы, на которых оно держится, это несовершенство. Выходит, несовершенства существовали с самого возникновения жизни?

— Понимаете, если мы предполагаем, что какие-либо первые репликаторы были совершенными, нам придется предположить, что кто-то их такими сделал.

— Тогда бы они были неизменными, чего меняться-то?

— Они, во-первых, были бы неизменными, потому что если ты совершенен, то зачем тебе меняться? А во-вторых, это бы означало, что кто-то сидел и отверточкой их подкручивал. Нет, любая эволюция предполагает несовершенства, это естественно. Это, собственно, механизм отбора.

А еще условия постоянно меняются. Даже если ты, запыхавшись, взбежал на вершину в адаптивном ландшафте, то, пока ты бежал, адаптивный ландшафт под тобой изменился, и теперь эта вершина немножечко в другом месте — беги дальше.

Фишка даже не в этом. Фишка в том, что есть какие-то абсолютные тупики, от которых отбор быстро избавляется,— они реально мешают жить. А есть штуки не очень вредные. Настолько не очень вредные, что могли возникнуть и зафиксироваться случайно. Да, это все равно трата ресурса, но уже избавиться от них настолько дорого, что уже приходится просто с этим жить.

Представьте, что я плохой программист и пишу код с багами, которые тут же подправляю как придется. В результате я написал код программы совершенно ужасный: некрасивый, бессмысленный, выполняется он гораздо дольше, чем могло бы. Но когда такая программа написана, то, чтобы переписать ее как следует, надо нанимать отдельного человека. В человеческой деятельности есть люди, которые это профессионально делают. А в эволюции такого верховного программиста нет. Эволюция умеет делать только на коленке, она не может думать вперед, чтобы было хорошо.

— Но какие-то тренды в эволюции все равно прослеживаются?

— Про это Миша хорошо написал. Из нашей статьи вытекает мысль, что, видимо, очень заметное количество того, что мы принимаем за исключения,— это не оптимально, но и не смертельно плохо. И тренд на то, что с течением времени будет больше исключений из правил,— вот это, по-моему, очень глубокое философское соображение.

Про тренды эволюции есть две замечательные книги: «Логика случая» Кунина и «Происхождение сложности» Маркова. В них обсуждаются достаточно глубокие вещи. В частности, что усложнение организмов — это не прогресс на самом деле, а результат этой нейтральной эволюции, которая фиксирует неоптимальные варианты.

Считается, что человеку свойственно во всем искать смыслы, иначе вроде как и жить незачем, если сказать, что жизнь бессмысленна. Занятия эволюционной биологией поучительны тем, что перестаешь искать смысл во всем.

— А есть ли примеры в эволюции, когда смысл ясен?

— Не знаю. Глаз, например.

— Ну, глаза, мне кажется, отвратительные органы. Очень уж криво и ненадежно там все. Но их смысл, пожалуй, да, предельно понятен.

— Да, сделано очень криво. Это Гельмгольц, по-моему, говорил: «Господь Бог — очень плохой оптик».

Ну хорошо, цикл Кребса понятно зачем сделан. Все-таки большая часть понятно для чего. Иначе бы это все вообще не работало. Не может государство состоять на 100% из бюрократии. Должны быть люди, которые хлеб сеют и подковы лошадям прибивают. Мы тут сидим и разговариваем, а молекулярная биология внутри нас работает. А что можно было бы по уму сделать гораздо лучше — ну да, можно было бы. Но где же этого ума-то взять?

Интервью завершает цикл бесед в рамках совместного проекта Сколтеха, РНФ и «Коммерсантъ – Наука» «Разговоры за жизнь». Выход одноименной книги запланирован на ноябрь этого года.